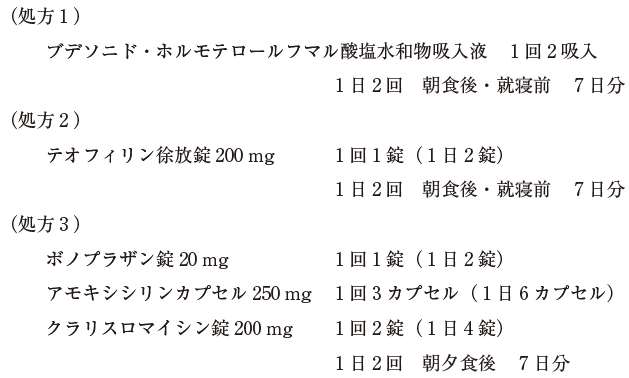

テオフィリンの相互作用・血中濃度の低下に要する時間の計算 107回薬剤師国家試験問268−269

107回薬剤師国家試験 問268−269

48歳男性。気管支ぜん息の既往があり、処方1及び処方2の薬剤を継続して使用している。

この患者はテオフィリンの治療薬物モニタリング(TDM)を実施しており、

定常状態の血中濃度は15 ng/mL であった。しかしここ数日、腹痛や吐き気が強く、

今日は仕事も休んでいるとかかりつけ薬剤師に相談があった。

聴き取りにより2日前からピロリ菌の除菌療法(処方3)をしていることが判明した。

速やかにかかりつけ医を受診するように指示し、当該医師にも連絡を取った。

その後、この患者について、受診時のテオフィリンの血中濃度が40 ng/mLであることを医師に確認した。なお、アドヒアランスは良好であることを確認している。

問268(実務)

薬剤師がこの患者のテオフィリン中毒の要因と考えた内容として、

最も適切なのはどれか。1つ選びなさい。

1 ピロリ菌の除菌療法による胃内環境の変化

2 ボノプラザンによる胃内pHの上昇

3 腎薬物トランスポーターを介したアモキシシリンとの競合阻害

4 クラリスロマイシンによる肝薬物代謝酵素阻害

5 ぜん息症状によるテオフィリン感受性の増大

問269(薬剤)

この患者が処方2の薬剤の服用を中止し、テオフィリンの血中濃度が15 ng/mLに低下するまでに要する時間として最も近いのはどれか。1つ選びなさい。

ただし、テオフィリンの血中動態は線形1-コンパートメントモデルに従うものとし、血中消失半減期は6.9 時間とする。なお、ln2 = 0.69、ln3 = 1.10 とする。

1 8時間

2 10時間

3 12時間

4 14時間

5 16時間

107回薬剤師国家試験 問268 解答解説

患者のテオフィリン中毒の要因と考えた内容として、

最も適切なのは、選択肢4のクラリスロマイシンによる肝薬物代謝酵素阻害である。

テオフィリンは、主にCYP1A2で代謝される。

クラリスロマイシンは14員環マクロライド系抗生物質であり、

CYP阻害作用とP-糖タンパク質阻害作用を示す。

本患者は、テオフィリンとクラリスロマイシンを併用しており、

クラリスロマイシンのCYP阻害作用により、

テオフィリンのCYP1A2による代謝が抑制され、

テオフィリンの血中濃度が上昇し、中毒症状を起こしたと考えられる。

107回薬剤師国家試験 問269 解答解説

この患者が処方2の薬剤の服用を中止し、

テオフィリンの血中濃度が40 ng/mLから15 ng/mLに低下するまでに要する時間として最も近いのは、選択肢2の10時間である。

テオフィリンの血中動態は線形1-コンパートメントモデルに従うものとするので、

テオフィリンは1次速度式に従い体内から消失する。

よって、テオフィリンの血中濃度と経過時間について、次式が成り立つ。

lnC = −ke・t + lnC0

C:時間tでの血中濃度 C0:時間0での血中濃度

ke:消失速度定数 t:経過時間

上式を用いて、

テオフィリンの血中濃度が40 ng/mLから15 ng/mLに低下するのに要する時間を計算するには、

C0を40 ng/mL,Cを15 ng/mLとし、tについて解けば良い。

テオフィリンの消失速度定数(ke)は、

血中消失半減期(t1/2)の値から計算できる。

t1/2 = 6.9時間,ln2 = 0.69 であるので、

★ 他サイトさんの解説リンク

107回問268,269(e-RECさん)