相対屈折率,屈折率測定法 90回薬剤師国家試験問16

90回薬剤師国家試験 問16

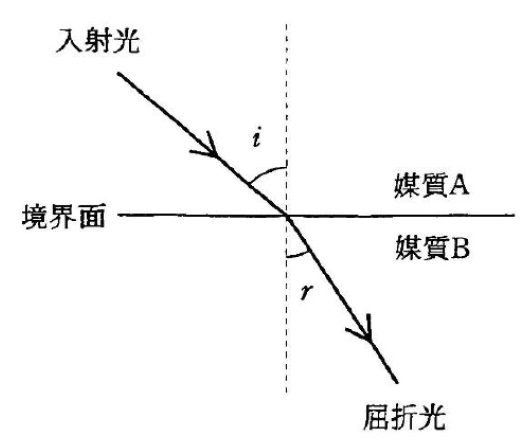

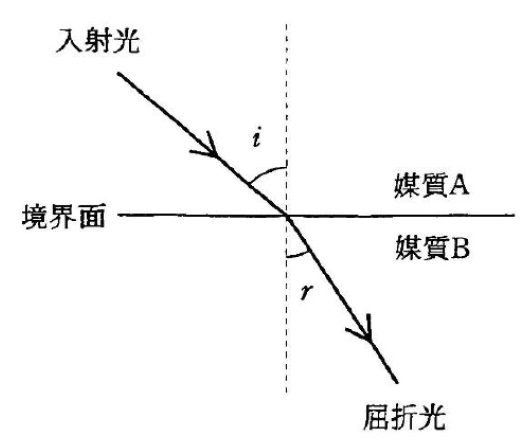

図は光が等方性の媒質Aから媒質Bに入るとき、その境界面で進行方向が変わる現象を模式的に示している。

これに関する記述の正誤を判定してみよう。

1 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nはn = sinr/siniで表される。

2 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nは入射角iによらず一定である。

3 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nは入射光の波長によらず一定である。

4 日本薬局方一般試験法の屈折率測定法では、通例、温度20℃で、光源としてキセノンランプを用いるよう規定されている。

90回薬剤師国家試験 問16 解答解説

◆ 1,2について

1 × 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nはn = sinr/siniで表される。

→ 〇 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nはn = sini/sinrで表される。

2 〇 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nは入射角iによらず一定である。

詳細は下記のリンク先を参照

光の屈折と相対屈折率とは 90回問16の1,2

◆ 3について

3 × 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nは入射光の波長によらず一定である。

→ 〇 媒質Bの媒質Aに対する屈折率(相対屈折率)nは入射光の波長が変われば変化する。

屈折率は測定波長,圧力,温度などで変わる。

測定波長,圧力,温度が一定であれば、屈折率は固有の値となる。

◆ 4について

4 × 日本薬局方一般試験法の屈折率測定法では、通例、温度20℃で、光源としてキセノンランプを用いるよう規定されている。

→ 〇 日本薬局方一般試験法の屈折率測定法では、通例、温度20℃で、光源としてナトリウムスペクトルD線を用いるよう規定されている。

詳細は下記のリンク先を参照

日本薬局方局法屈折率測定法 90回問16の4