103回薬剤師国家試験問199 せん断応力とせん断速度の関係を表したグラフ

103回薬剤師国家試験 問199

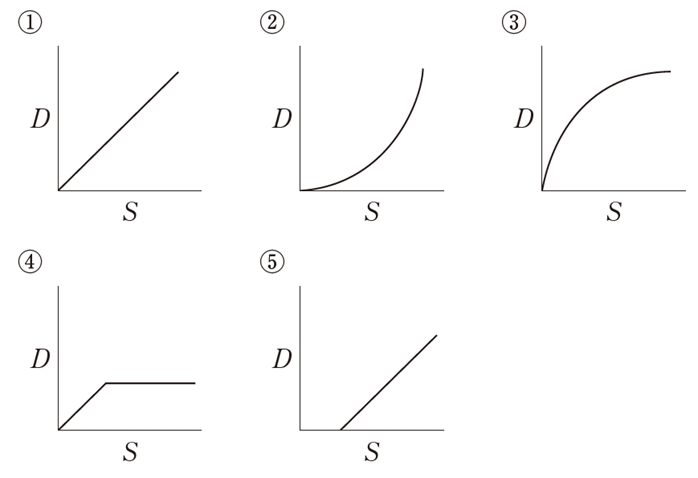

軟膏剤やクリーム剤は流体としての性質をもつ。図は流体におけるせん断応力(S)とせん断速度(D)の関係を表したグラフである。次の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選びなさい。

1 ①の直線の傾きの逆数は、流体の粘度を表す。

2 ②の特性を示すものに、精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏がある。

3 ③の特性を示すものに、デンプンの高濃度(50%以上)水性懸濁液がある。

4 ④の特性を示すものに、スルファジアジン銀クリームがある。

5 ⑤のグラフは、チキソトロピーを表す。

103回薬剤師国家試験 問199 解答解説

◆ 1について

1 〇 ①の直線の傾きの逆数は、流体の粘度を表す。

レオグラムが原点を通る直線となる流動はニュートン流動である。

ニュートン流動の直線の傾きは粘度の逆数(1/η:流動率)に等しい。

詳細は下記のリンク先を参照

ニュートン流体のレオグラム・動粘度の単位 93回問172

◆ 2について

2 × ②の特性を示すものに、精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏がある。

→ 〇 ②の特性(準粘性流動)を示すものに、アルギン酸ナトリウム,メチルセルロース,カルメロース,トラガント等の鎖状高分子の1%水溶液が挙げられる。

②のように、レオグラムが原点を通り、かつ、下に凸の曲線となる流動を準(擬)粘性流動と呼ぶ。

を示すものに 103回薬剤師国家試験.jpg)

これは、せん断応力(ずり応力)の増加とともに粘性が低下し、流動しやすくなることを示す。

準(擬)粘性流動を示す流体として、

アルギン酸ナトリウム,メチルセルロース,カルメロース,トラガント等の鎖状高分子の1%水溶液が挙げられる。

準(擬)粘性流動については下記のリンク先を参照

・準(擬)粘性流動のレオグラム 92回問17c

なお、精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏は⑤の塑性流動を示すと考えられる。

◆ 3について

3 〇 ③の特性を示すものに、デンプンの高濃度(50%以上)水性懸濁液がある。

③のように、レオグラムが上に凸の曲線となる流動をダイラタント流動と呼ぶ。

水性懸濁液.jpg)

これは、せん断応力の増加とともに粘度が増加し、流動しにくくなることを示す。

ダイラタント流動を示す流体として、

粒子径の小さい非凝集性粒子を50%以上の高濃度で含む水性懸濁液があり、

例として60%デンプン水性懸濁液が挙げられる。

ダイラタント流動の詳細は下記のリンク先を参照

ダイラタント流動のレオグラムと粘度 91回問171c

◆ 4,5について

4 × ④の特性を示すものに、スルファジアジン銀クリームがある。

スルファジアジン銀クリームは⑤の塑性流動(ビンガム流動)となる。

5 × ⑤のグラフは、チキソトロピーを表す。

→ 〇 ⑤のグラフは、塑性流動(ビンガム流動)を表す。

⑤のように、レオグラムがせん断応力に降伏値をもち、かつ、降伏値以上は直線となる流動を塑性流動(ビンガム流動)と呼ぶ。

塑性流動を示す流体として、軟膏,クリーム,シロップ,懸濁剤,チンク油などの濃厚な乳剤がある。

塑性流動(ビンガム流動)の詳細は下記のリンク先を参照

塑性流動(ビンガム流動)のレオグラム 91回問171b

なお、チキソトロピーのレオグラムは上昇曲線と下降曲線が同一とはならない曲線となる。

詳細は下記のリンク先を参照

チキソトロピー 91回問171d

★ 他サイトさんの解説リンク

103回問199(e-RECさん)