SN1・SN2 総合問題 エネルギー図,律速段階,遷移状態,立体など 105回薬剤師国家試験問103

第105回薬剤師国家試験 問103

臭化アルキル(R-Br)に求核剤(Y-)を作用させる置換反応について、反応の進行に伴う自由エネルギー変化を図示するとA又はBのようになる。以下の正誤を判定してみよう。

1 Aの反応は吸エルゴン反応である。

2 Bの反応は二分子反応である。

3 Aの反応において、臭化アルキルの置換基R の影響によりaの状態が混み合ってくると、エネルギーⅠが大きくなる。

4 Bの反応においては、bからcに至る段階が律速となる。

5 Aの反応において、R-Br として2-ブロモブタンの一方のエナンチオマーのみを用いたとき、生成物はラセミ混合物となる。

第105回薬剤師国家試験 問103 解答解説

◆ 1について

1 × Aの反応は吸エルゴン反応である。

→ 〇 Aの反応は発エルゴン反応である。

発エルゴン反応とは、ギブズエネルギー変化が負(⊿G<0)の反応である。

自発的な変化はギブズエネルギーが減少する(⊿G<0)方向に進むので、発エルゴン反応は自発反応である。

吸エルゴン反応とは、ギブズエネルギー変化が正(⊿G>0)の反応である。

自発的な変化はギブズエネルギーが減少する(⊿G<0)方向に進むので、吸エルゴン反応は非自発反応である。

設問のAの反応およびBの反応は、出発物のエネルギーよりも生成物のエネルギーの方が低く、ギブズ自由エネルギー変化が負(⊿G<0)であるので、発エルゴン反応である。

◆ 2について

2 × Bの反応は二分子反応である。

→ 〇 Aの反応が二分子反応であり、Bの反応が一分子反応である。

★ SN2反応(二分子求核置換反応)は中間体を経由しない一段階の反応である。

ハロゲン(などの電気陰性度が大きい原子)が結合したsp3炭素は、ハロゲンが共有電子を引っ張ることから大きく正に分極し、Cδ+となっている。このような化合物はSN2反応(2分子求核置換反応)の基質となる。

SN2反応では、基質のCδ+に対して求核試薬がハロゲン(脱離基)の無い方向から背面攻撃を行い、三方両錘型の遷移状態を経て、ハロゲン(脱離基)が陰イオンとなって脱離する。結果、ハロゲン(脱離基)と求核試薬が置き換わったものが生成する。SN2反応の進行の特徴として、基質に求核剤が付加すると同時に、脱離基が陰イオンとなって脱離するという中間体を経由しない一段階の反応であることが重要である。なお、この反応が2分子求核置換反応(SN2)と呼ばれる理由は、律速段階で基質と求核剤の2分子が関わるからである。よって、SN2反応の反応速度は基質の濃度と求核剤の濃度の両方に比例し、下記の二次反応速度式で記述される。

SN2の反応速度=k×[基質]×[求核剤]

したがって、SN2反応(二分子求核置換反応)の反応の進行に伴う自由エネルギー変化を図示するとAのようになる。

★ SN1反応(一分子求核置換反応)はカルボカチオン中間体を経由する二段階の反応である。

SN1反応では、第一段階として基質から脱離基が外れてカルボカチオン中間体を経る。第二段階として、カルボカチオンに対して求核剤が付加する。結果、脱離基と求核剤が置換したものが生成する。

SN1反応の2つの段階のうち、相対的に活性化エネルギーが高いのは一段階目のカルボカチオン中間体を生成する段階である。よって、この過程がSN1の律速段階である。

この反応が1分子求核置換反応(SN1)と呼ばれる理由は、律速段階で基質の1分子だけが関わるからである。

よって、SN1反応の反応速度は基質の濃度のみに比例し、下記の一次反応速度式で記述される。

SN1の反応速度=k×[基質]

したがって、SN1反応(一分子求核置換反応)の反応の進行に伴う自由エネルギー変化を図示するとBのようになる。

◆ 3について

3 〇 Aの反応において、臭化アルキルの置換基R の影響によりaの状態が混み合ってくると、エネルギーⅠが大きくなる。

★ SN2反応の進行と基質の構造の関係:

SN2反応の進行と基質の構造について、ハロゲン-sp3炭素のCδ+のアルキル置換基の数が少ないほど、または、置換基が立体的に小さい基質ほどSN2反応は進行しやすい。

ハロゲン-sp3炭素のCδ+において、基質の反応中心炭素のアルキル置換基の数が多いほど、Cδ+周りが物理的に混雑して求核剤がアクセスしにくくなり、さらに、アルキル置換基の電子供与性電子効果でCδ+の正電荷が弱まることで求核剤の負電荷との引き合いが弱くなり、結果、SN2が起こりにくくなる。また、基質の反応中心炭素がアルキル置換基で混みあうと、三方両錘型の遷移状態のエネルギーが構造的混みあいによって高くなり、活性化エネルギーが高くなることでSN2反応が起こりにくくなる。

よって、ハロゲン-sp3炭素のCδ+のアルキル置換基の数が少ない、または、置換基が立体的に小さい基質ほどSN2反応は進行しやすい。

第3級ハロゲン化アルキルでは、SN2反応はほとんど起こらない。

・基質とSN2反応の活性化エネルギー・反応速度の関係

★ SN1反応の進行と基質の構造の関係:

求核置換反応のSN1反応ではカルボカチオン中間体を生成する段階が律速段階なので、SN1は安定なカルボカチオンを生成する基質で進行しやすい。

SN1反応の律速段階は、第一段階の脱離基が外れてカルボカチオン中間体を生成する過程である。カルボカチオンとして安定性の高い第3級カルボカチオンやアリルカチオン、ベンジルカチオンが生成する基質ならばSN1反応が起こる可能性はあるが、不安定なノーマル第1級カルボカチオンやメチルカチオンが生成する場合は律速段階の活性化エネルギーが高く、SN1反応が起こる可能性は低い。

カルボカチオンの安定性の序列は下記の通りである。

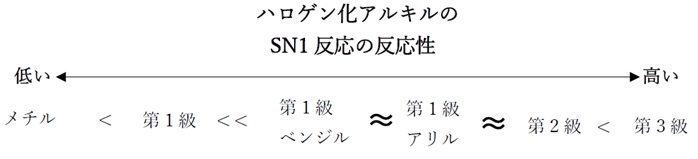

SN1反応の律速段階は基質からハロゲンが脱離してカルボカチオンを生成する段階であることから、ハロゲン化アルキルのSN1反応の反応性(起こりやすさ)の序列は、ハロゲンが外れて生成するカルボカチオンの安定性の序列に従うので、下記のようになる。

カルボカチオンの安定性については下記のリンク先で解説

カルボカチオンの安定性について

◆ 4について

4 × Bの反応においては、bからcに至る段階が律速となる。

→ 〇 Bの反応(SN1反応)においては、出発物からb(カルボカチオン)に至る段階が律速となる。

選択肢2の解説を参照

◆ 5について

5 × Aの反応において、R-Br として2-ブロモブタンの一方のエナンチオマーのみを用いたとき、生成物はラセミ混合物となる。

→ 〇 Aの反応(SN2反応)において、R-Br として2-ブロモブタンの一方のエナンチオマーのみを用いたとき、生成物は反応中心炭素の立体化学が反応前とは反転したものとなる(ワルデン反転)。

→ 〇 Bの反応(SN1反応)において、R-Br として2-ブロモブタンの一方のエナンチオマーのみを用いたとき、生成物はラセミ混合物となる。

★ SN2反応の主生成物の立体について、反応中心炭素が不斉炭素であった場合、その立体化学が反応前とは反転したものとなる(ワルデン反転)。

SN2反応の生成物の立体について、反応の中心地となるsp3炭素が不斉炭素であった場合、その不斉炭素の絶対配置(RおよびS)が反応前後で逆になったものが主生成物となる。これをワルデン反転という。SN2でワルデン反転が起こる理由として次のことが考えられる。求核剤がCδ+にアクセスする経路について、ハロゲンや酸素などの脱離基がある側からのアクセスは、物理的に脱離基が邪魔であることに加え、脱離基の負電荷と求核剤の負電荷が反発しあうことからCδ+に接近しづらい。そのため、脱離基のない側から求核剤がCδ+に接近して付加することが多くなり、このことから、ハロゲンなどの脱離基が結合していた側と逆側に求核剤が付加して置換した生成物が多くなる。以上のことから、SN2反応では反応の中心地となるsp3炭素の立体化学が反応前後で反転した生成物が多くなる。

・SN2では、脱離基のいない側からの方が反応中心炭素に求核剤がアクセスしやすいので、反応中心炭素の立体化学が反転した生成物が多くなる(ワルデン反転)。

★ SN1反応の生成物の立体について、反応中心炭素が不斉炭素であった場合、その立体化学が互いに逆のエナンチオマーの等量混合物であるラセミ体となる。

SN1反応では、基質から脱離基が外れて生成したカルボカチオン中間体のC+に対して求核剤がアクセスするが、この際、C+のsp2平面に対して求核剤はどちらの側からアクセスしてもアクセスのしやすさは変わらないため、両側から等しくアクセスする。このことから、SN1反応では、反応中心炭素が不斉炭素であった場合、その立体化学が互いに逆の立体異性体(エナンチオマー)が等量ずつ生成すると考えられる。

★他サイトさんの解説へのリンク

第105回問103(e-RECさん)