イオタラム酸の定量法 101回薬剤師国家試験問98

101回薬剤師国家試験 問98

次の記述は日本薬局方イオタラム酸の定量法に関するものである。

「本品を乾燥し、その約0.4g を精密に量り、けん化フラスコに入れ、

水酸化ナトリウム試液40mL に溶かし、亜鉛粉末1g を加え、

還流冷却器を付けて30分間煮沸し、冷後、ろ過する。

フラスコ及びろ紙を水50mL で洗い、洗液は先のろ液に合わせる。

この液に酢酸(100)5mL を加え、0.1mol/L 硝酸銀液で滴定する

(指示薬:テトラブロモフェノールフタレインエチルエステル試液1mL)。

ただし、滴定の終点は沈殿の黄色が緑色に変わるときとする。」

本品0.4500g をとり、上記の定量法に従って、

0.1mol/L硝酸銀液(f = 1.000)で滴定したところ、18.00mL を消費した。

このときイオタラム酸の含量%に最も近い数値を1つ選びなさい。

1 75.0

2 81.9

3 88.8

4 95.5

5 99.5

101回薬剤師国家試験 問98 解答解説

正解は2の81.9である。

本問の定量法は、イオタラム酸に由来するヨウ化物イオンの沈殿滴定であり、

吸着指示薬としてテトラブロモフェノールフタレインエチルエステルを用いるファヤンス法である。

アルカリ性条件下、イオタラム酸と亜鉛を反応させると、

還元反応が起こり、

イオタラム酸のベンゼン環からヨウ化物イオン(I−)が遊離する。

その溶液に硝酸銀液を加えると、

Ag+とI−が反応し、

AgIの難溶性沈殿を生成する反応を滴定に利用する。

構造式より、イオタラム酸は3つのヨウ素を持つ。

1molのイオタラム酸から3molのI−が遊離することになるので、

イオタラム酸と硝酸銀はモル比1:3で対応する。

これに基づいて、

0.1mol/L硝酸銀液1mLのイオタラム酸の対応量を求める。

0.1mol/L硝酸銀液1mLに含まれる硝酸銀は0.1mmolである。

0.1mmolの硝酸銀は1/3×0.1mmolのイオタラム酸に対応する。

本問ではイオタラム酸の分子量を613.91とするので、

1/3×0.1mmolのイオタラム酸の質量は、

1/3×0.1mmol×613.91 (g/mol)= 20.46mg

したがって、

0.1mol/L硝酸銀標準液1mLのイオタラム酸の対応量は下記の通り。

0.1mol/L硝酸銀液1mL = 20.46mg イオタラム酸

0.1mol/L硝酸銀液の消費量をVmL,

硝酸銀液のファクターをfとすると、

試料中のイオタラム酸の含有量(mg)は下記の計算式で求められる。

イオタラム酸の含有量(mg) = 対応量(mg)×f×V(mL)

イオタラム酸の含有量(mg) = 20.46×1.000×18 = 368.28

したがって、0.4500gの試料に含まれるイオタラム酸の含量%は、

下記のように計算できる。

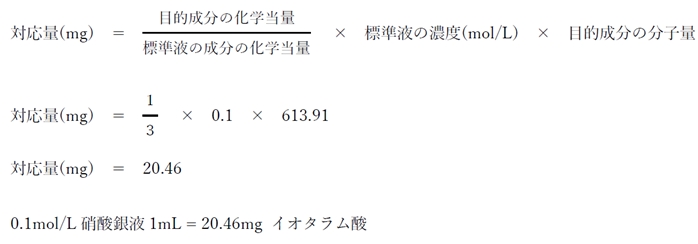

★ 式による対応量の計算

対応量(mg)は下記の計算式を用いても計算できる。

本問では、イオタラム酸と硝酸銀の反応について、

イオタラム酸(目的成分)の化学当量は1、

硝酸銀(標準液の成分)の化学当量は3である。

硝酸銀標準液の濃度は0.1mol/L、

イオタラム酸の分子量は613.91であるので、

対応量(mg)は式を用いて下記のように計算できる。

★ 本定量法の原理に関する補足

本問の定量法は、イオタラム酸に由来するヨウ化物イオンの沈殿滴定であり、

吸着指示薬としてテトラブロモフェノールフタレインエチルエステルを用いるファヤンス法である。

テトラブロモフェノールフタレインエチルエステルは、

酢酸酸性でのヨウ化物イオンの沈殿滴定に用いられる吸着指示薬である。

アルカリ性条件下、イオタラム酸と亜鉛を反応させると、

還元反応が起こり、

イオタラム酸のベンゼン環からヨウ化物イオン(I−)が遊離する。

その溶液に硝酸銀液を加えると、

Ag+とI−が反応し、

AgIの難溶性沈殿を生成する反応を滴定に利用する。

滴定終点前の未反応のI−が存在する間は、

AgIの粒子にI−が吸着しており、

そこに吸着指示薬のテトラブロモフェノールフタレインは吸着しない。

この時、沈殿は黄色を呈する。

未反応のI−が無くなり、

Ag+が過剰になると、

AgIの粒子にAg+が吸着し、

そこへ吸着指示薬のテトラブロモフェノールフタレインが吸着すると、

沈殿の色が黄色から緑色に変わる。

この時点を滴定終点とする。

★ 他サイトさんの解説リンク

101回問98(e-RECさん)