薬物相互作用に関する記述 98回薬剤師国家試験問170

98回薬剤師国家試験 問170

薬物相互作用に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選びなさい。

1 併用により薬物の血中濃度は変化せず、薬効が変化する相互作用を、薬物動態学的相互作用という。

2 併用により薬物の血中濃度が変化する相互作用を、薬力学的相互作用という。

3 薬物代謝酵素が、薬物の代謝物と共有結合することで阻害される場合、薬物が血中から消失しても、その酵素活性は直ちには回復しない。

4 併用薬剤数が多くなるほど、相互作用の発現を互いに打ち消しあうため、薬物相互作用が起こる可能性は小さくなる。

5 薬物代謝酵素の誘導は、その酵素で代謝される薬物によってのみ起こる。

98回薬剤師国家試験 問170 解答解説

薬物相互作用に関する記述のうち、正しいのは、

選択肢3である。

◆ 1,2について

1 × 併用により薬物の血中濃度は変化せず、薬効が変化する相互作用を、薬物動態学的相互作用という。

→ 〇 併用により薬物の血中濃度は変化せず、薬効が変化する相互作用を、薬力学的相互作用という。

2 × 併用により薬物の血中濃度が変化する相互作用を、薬力学的相互作用という。

→ 〇 併用により薬物の血中濃度が変化する相互作用を、薬物動態学的相互作用という。

関連問題

ジギタリスと利尿剤の薬力学的相互作用 96回問132e

◆ 3について

3 ○ 薬物代謝酵素が、薬物の代謝物と共有結合することで阻害される場合、薬物が血中から消失しても、その酵素活性は直ちには回復しない。

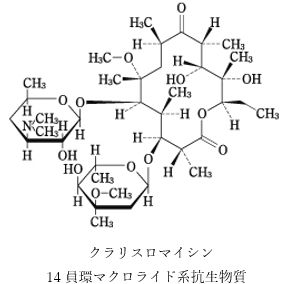

マクロライド系抗生物質の中には、

CYP3A阻害作用とP-糖タンパク質阻害作用を示すものがある。

マクロライド系抗生物質のCYP3A阻害作用について、

代謝物または代謝中間体がCYPのヘム鉄と共有結合を形成し、

安定な複合体となることでCYPの活性を阻害する。

この機構によるCYPの阻害は、不可逆的な阻害であり、

新しいCYPが合成されるまで阻害作用が続くと考えられている。

グレープフルーツジュースに含まれるフラノクマリン系化合物による小腸のCYP3A4の阻害も、

マクロライド系抗生物質と同じ機構によるものと考えられており、

新しいCYPが合成されるまで阻害作用が続く。

◆ 4について

4 × 併用薬剤数が多くなるほど、相互作用の発現を互いに打ち消しあうため、薬物相互作用が起こる可能性は小さくなる。

併用薬剤数が多くなるほど、薬物相互作用が起こる可能性は大きくなる。

◆ 5について

5 × 薬物代謝酵素の誘導は、その酵素で代謝される薬物によってのみ起こる。

薬物代謝酵素の誘導は、その酵素で代謝されない薬物でも起こり得る。

例として、フェニトイン(アレビアチン)は、主に薬物代謝酵素CYP2C9及び一部CYP2C19で代謝されて消失するが、CYP3A、CYP2B6及びP糖タンパク質の誘導作用を有する。

★ 他サイトさんの解説リンク

98回問170(e-RECさん)